仕事も家庭も両立したい。品質管理として現場を支える、4児の父が選んだ “育休” という選択

男性の育休取得が少しずつ広がりを見せるなかでも、実際に“育児と仕事を両立する父親”の姿は、まだ多くの人にとって身近ではありません。

そんな中、4児の父であり、品質管理として現場を支える布井さんは、4人目の出産を機に育休を取得。現場での責任を担いながらも、家族との時間を選択した背景とは。リアルな育休体験と、等身大の声をインタビューとしてお届けします。

Cast

出演者紹介

-

布井 肇

2012年キャリア採用入社。オープンハウス・アーキテクト木造部門で10年以上にわたる施工管理に従事し、現在は品質管理部で現場巡回や検査業務を担当。現場経験を活かしながら、住宅の品質向上に日々取り組んでいる。プライベートでは、4人のお子さんを育てる多忙なパパで、子どもとの遊びにも全力勝負。

奥さんの出産を控え、育休を取得。チームの支えで家事育児に集中できました。

── 育休を取ろうと思ったきっかけと、準備をどのように進めたか、教えていただけますか?

布井:今回が4人目の出産でしたが、逆子だったため帝王切開に。術後のケアに時間がかかることもあり、妻の実家でのサポートが難しい状況でした。「これは今まで以上に自分が支えなければ」と感じ、1週間の育休に加えてゴールデンウィークも活用し、休みを取ることに決めました。

2〜3ヶ月前から上司に出産予定を共有し、日程が決まり次第あらためて相談。品質管理部は現場対応もあるため、検査日程の調整や業務の引き継ぎを早めに進め、準備が整いました。

上司からは「何かあれば協力するよ」と心強い言葉も。休暇中は必要に応じてチャットや電話でやりとりする場面もありましたが、チームの支えで、家事や育児に集中することができました。

子育てと仕事、それぞれで気付いたこと。

ー 育休後の生活や、子育てが仕事に与えた影響について教えてください。

布井:妻の入院中は、定時退社して保育園のお迎え、上の子たちの世話、家庭のことを一手に引き受ける日々でした。事前に妻が夕食をストックしてくれていたので、本当に助かりました。

出産後は育児グッズや消耗品も一気に増えます。ありがたいことに、会社からいただいた出産のお祝い金(100万円)でおむつなどを揃えることができ、大いに助かりました。特におむつはとにかく消費が早いので…(笑)。

また、育児を通して得た「伝え方を考える力」は仕事でも生かされています。監督としてパートナーさんに依頼をする際、「どう伝えたら納得してもらえるか」を考えるように日々心がけています。これはまさに、子どもとの対話でも自然と身についた感覚です。

仕事だけでなく、家族と向き合う時間も大事にしたい。

ー 家庭で意識していること、大切にしていることは何ですか?

布井:どんなに忙しくても、子どもとの時間は意識的に確保しています。平日は寝る前に少し話すだけでも、子どもにとっては大切な時間だと思っています。休日はできるだけ一緒に過ごすように心がけていますし、ゲームでも手加減せずに本気で勝負します(笑)。自分としては、頼れる「かっこいいパパ」でありたいんです。だらだらせず、何ごとにもちゃんと向き合う姿を見せたいと思っています。

子どもとの日々の中で、ふとした瞬間に幸せを感じることも多いです。たとえば、抱っこしているときにじっと見つめられる瞬間や、最近では少し笑うようになった顔を見ると、それだけで疲れが吹き飛びます。

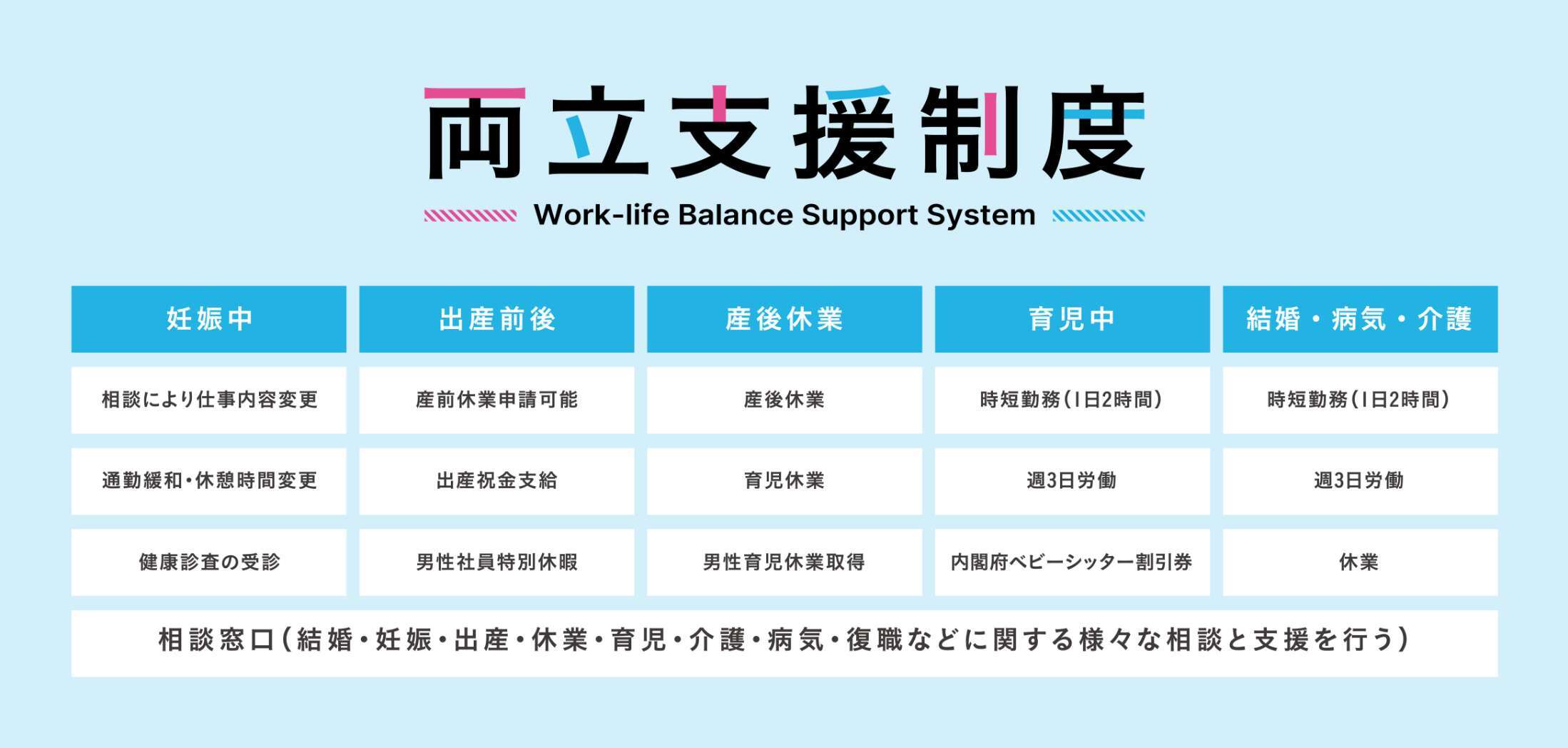

今後は、社内の「ファミリーサポート制度」も積極的に活用して、子どもの行事や成長の場にもっと関わっていきたいと考えています。4人の子どもそれぞれに向き合うためにも、制度は本当にありがたい存在です。仕事だけ、子育てだけ、どちらか一方ではなく「両立」を大事にしていきたい。家庭でも職場でも、しっかりと周囲とコミュニケーションを取りながら、信頼関係を築いていける「できるパパ」を目指していきます。

ー 最後に、これから出産を迎える方、育休を検討している方に向けて、メッセージをお願いします。

布井:子どもだけでなく、奥さんへのケアも同じくらい大切です。出産後はどうしても奥さんがひとりになりがちなので、意識的にコミュニケーションを取ることを心がけてほしいです。僕自身、育休を通して妻とゆっくり会話する時間が取れたことは、とても貴重な経験でした。育休だけでなく、ほかの福利厚生も充実していますし、もっと気軽に使えるように制度の認知が広がっていくと嬉しいですね。

まだまだ周囲の目が気になったり、制度を使いにくい空気がある職場もあるかもしれません。ですが、実際に使ってみて、家族との時間の大切さに気付く方も多いはずです。まずは、相談してみることから始めてみてほしいと思います。

※インタビューの内容は取材時(2025年6月)のものです。